一个记者的长漂①大圣配资

丽江的旧日时光

奉友湘

编者按:1986年,长江漂流年。一场轰轰轰烈烈的“长漂”壮举,把全国人民的目光吸引到金沙江畔,扬子江头。四川日报原记者奉友湘,曾在金沙江边栉风沐雨,历经艰辛65天,采访过中国科漂队,洛阳漂流队,中美联合队,个体漂流队,留下了多本珍贵的漂流日记。在“长漂四十年”即将到来之际,“方志四川”新媒体矩阵及“四川省情网”将陆续刊登他的回忆文章《一个记者的长漂》,回望那些他亲历过的日日夜夜,跋涉过的山山水水,还有当年那人,那城,那情,那景。敬请读者垂注并欢迎在文尾“写留言”处与广大读者分享您的阅读感想。

丽江这个名字,一见就让人喜欢。它的得名应该与天生丽质的金沙江有关。因为,金沙江便古称丽水。这个名字可是名副其实。别看它在汛期浑黄汹涌,浊浪排空,与黄河如同一个妈生的。但雨季过后,下一个汛期尚未莅临之前,金沙江便会变得澄江如练,碧波雪浪。我在十一二月的巴塘、德荣就见过这样的金沙江。在水流平缓的江段,金沙江犹如一位美丽温柔的少女,娴静得可爱至极。江水清澈得透明无比,水质也甘洌可口。这话绝对不是信口开河,我曾经不住诱惑,在巴塘的金沙江边掬水而饮。

丽江在元代是一路的行政区。我结识丽江时,它是一个地区,设行政公署。它下面还管着丽江纳西族自治县、永胜等县。

我邂逅丽江是在1986年9月。我和搭档牛泊带着重要使命来到丽江,即代表四川日报采访洛阳长漂队。这个任务是我拼命争来的。我这人平常不爱与人争利,但采访“长漂”是举国瞩目的事,虽说危险艰辛,可有希望出好稿,成名记。当名记者是我们新闻人的追求,成名成家是我们的梦想。这样的机会千载难逢,非我莫属!尽管《青年世界》记者万明刚刚在丽江虎跳峡以身殉职,我们一样无所畏惧地前仆后继,奔赴这“长漂”报道硝烟弥漫的“前线”。

那时从成都去丽江真不容易。飞机自然是天方夜谭,火车也无法直达。我们得在煤烟飞舞中,坐至少14个小时的蒸汽机绿皮火车到渡口(1987年1月,更名为攀枝花市),再颠簸一整天长途汽车翻山越岭到丽江。

9月23日,我们怀揣“历史使命”,乘上19时53分成都到金江的特快列车。这金江站就是当年的渡口站,现在的攀枝花站。由于行色匆匆,只买到硬座。多年跑交通口的牛泊施展神通,摇动三寸不烂之舌,把中年女列车长绕得心花怒放。不多久,我们竟然补进了软卧车厢。这回报社给了特殊政策,乘任何交通工具,吃喝,服装,皆可报销。可惜那个年头大圣配资,也没啥高消费。住个旅馆单间,也就5元钱。临行前在成都买一套运动服,只花了53.8元,一双旅游鞋,仅用16元。当然,低消费是与低工资如影随形的。那时我正工资54.5元,加上每月的稿费,收入也不足100元。如果不是可以报销,我是断然不舍得买运动服和旅游鞋的。

24日上午10点,在渡口灿烂阳光的欢迎下,我们准时抵达金江车站。渡口市公交公司的一辆桑塔纳轿车,和一辆双排座小货车已恭候多时。我的搭档牛泊是跑成都公交口的记者,行前他托成都公交的领导给渡口公交的头儿打了招呼。那时,全国公交一家人,一个招呼抵万金。加上我们乃省报记者,又是去丽江采访已经名闻全球的“长漂”,这个接待自然超高规格。小货车是装载我们托运的嘉陵摩托的。

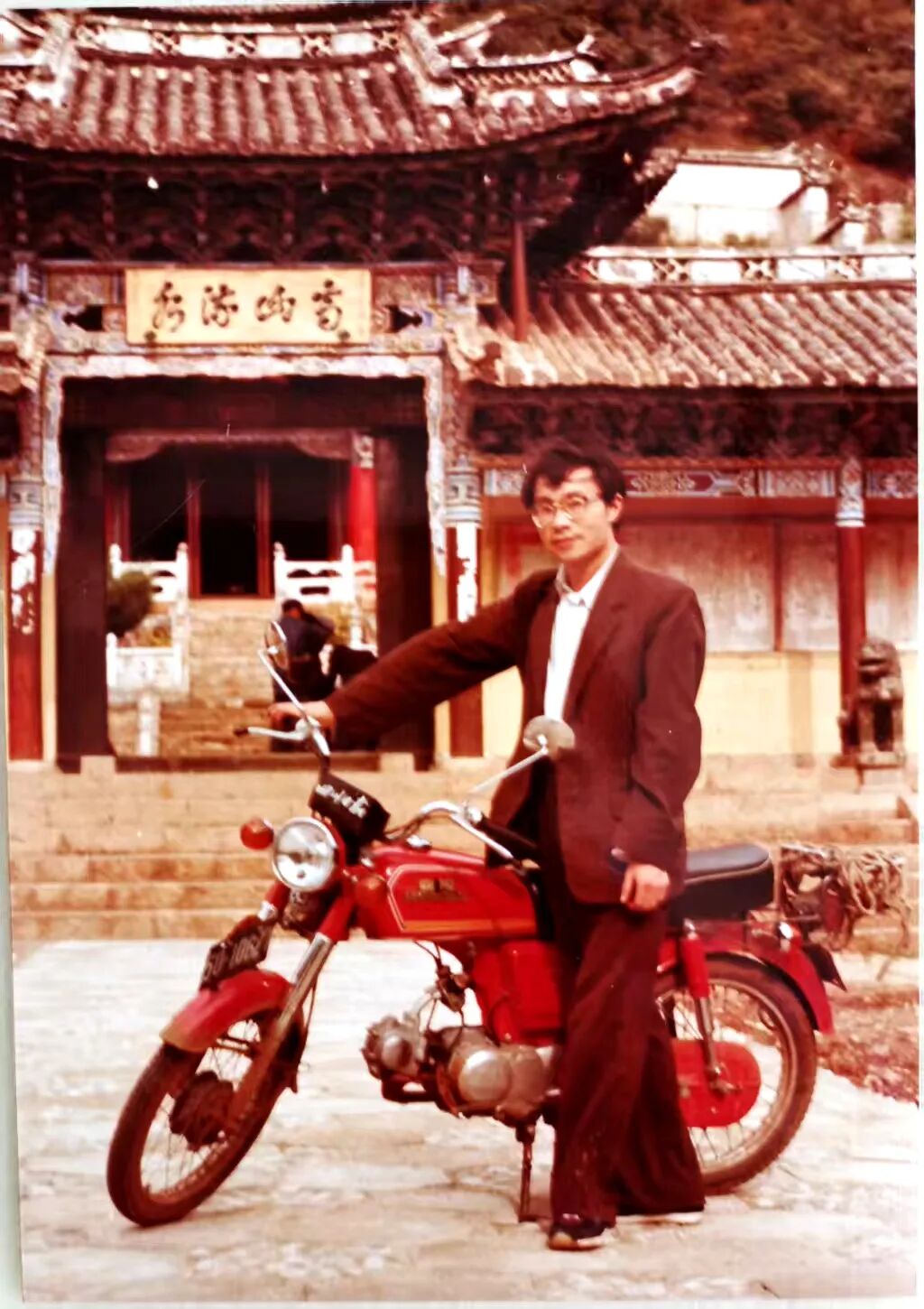

1986年我和我们在丽江的坐骑

去丽江的长途汽车第二天才有,我们当晚住渡口市公交公司招待所,主人高规格地安排每人一个套间。公司经理彭建亮热情非凡,亲自盛宴招待。彭经理为人十分豪爽,伙食费、住宿费一概免收。最后在我们一再要求下,才勉强把住宿费收下。最重要的是,彭经理手书两张条子,一给丽江公交公司客运站站长,另一张给丽江地区客运总站站长。我们可以凭条找他们寻求各种帮助。晚饭后,彭经理先陪我们去汽车站买票和托运摩托车,然后又驱车旋上南山,陪我们观看金沙江对岸攀钢灯火辉煌的夜景。那远远望去,如星云一样灿烂的钢城,在夜色里流光溢彩,生龙活虎,一派兴盛的气象。我在心里感叹这旷世佳景,更感佩萍水相逢的彭经理的豪侠心肠。

25日一大早,我们就赶往渡口汽车站。我们的摩托车,结实地绑在长途客车顶上。晨7:20,汽车准时轰鸣着驶出车站。这一路,基本上是沿着金沙江河谷往上游行进。两岸大山耸峙,一江冲关破隘。汽车吃力地吼叫着,喷吐着股股浓烟,爬山复爬山,盘旋复盘旋,海拔愈走愈高,不少地段十分险峻。左边是峭壁崔嵬的入云高山,右边是浊浪滚滚的金沙大江。公路像一条玉带,在半山腰缠绕,回旋,攀缘。经一天“摇滚”,下午5时,我们终于抵达清新秀丽的丽江城。

那时的丽江还藏在深闺,游人罕至,尚无新城古城之分。整座城市呈现出原生态的纯净。不见高楼,汽车稀少,处处空气清新,街道洁净,满目皆是粉墙黛瓦,木门雕窗。街边的小渠沟里,自然流淌着欢快而澄澈的活水,人蹲下来,伸手可掬。这座雪山之下,安静恬然的小城,充满人间烟火气。没有现在那种浓郁的商业气息。

我们顺利地联络上丽江公交公司客运站长杨文波,为摩托车加上汽油。杨站长还慷慨地赠送我们一张《云南省交通地图》,恰如雪中送炭。牛泊驾车,我坐后座,这辆喷有“四川日报”字样的嘉陵摩托,在丽江街头欢快地吼叫着,驰骋起来十分拉风。赶到丽江地区一招,与本报一直跟踪采访“长漂”的戴善奎、赵坚二兄接洽好后,夜幕已拉上了一层又一层。我们早已饥肠辘辘,腹背相贴。随便在街边寻得一家纳西族朋友开的饭馆,点了5菜2汤,3瓶啤酒,轻松愉快地庆祝我们顺利抵达丽江“前线”。吃饱喝足,一结账,只花了4元多钱。不过,那时已经算十分奢侈了。当年在成都,一份鱼香肉丝,也不过三四毛钱。

第二天上午大圣配资,我们又前往丽江一招,与洛阳队王茂军队长接上头。这位满脸黑油油络腮胡、身高180厘米的漂流大侠,威风凛凛,颇似绿林好汉。由于洛阳队与中国队刚刚联合后又分道扬镳,王队长对我们的到来既有表示客气的欢迎,又有对“间谍”般谨慎的提防。但我们坦坦荡荡,毫不介意,一心只想如何抓到更多的新闻。

海菜花

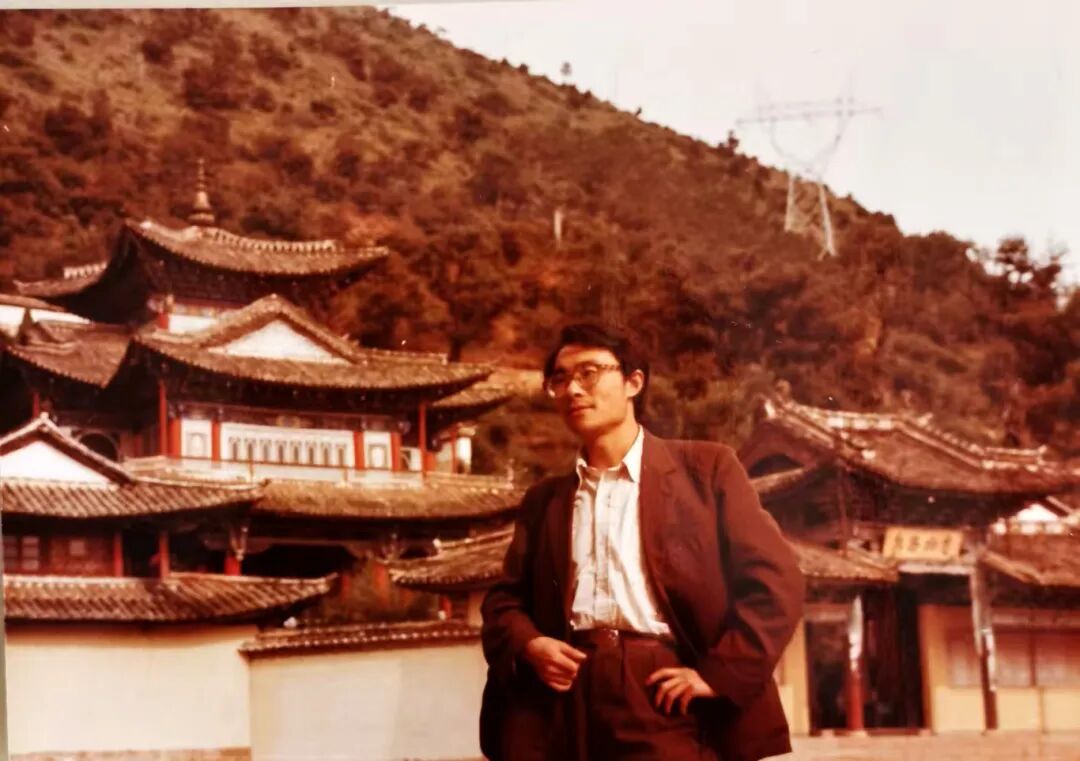

见时间尚早,牛泊与我驾车前往城内的玉泉公园一游。这公园民间又称黑龙潭,在古城北面雄峙的象山脚下。深深的潭水由几股汩汩清泉涌流而成。人们见泉水清澈,似晶莹通透之玉,遂号为玉泉。水面上,还如舒朗的星星般点缀着肥硕而雪白的海菜花。但我们来得不是时候,错过了6至8月的盛花期。在公园里,可以遥遥望见玉龙雪山直插云天的雄伟之姿。这天神般的山影倒映在湖面,足以摄人心魄。公园以湖为核心,点缀以精美的亭台楼阁,古意盎然。一座身姿婀娜的汉白玉五孔拱桥飞跃龙潭,把湖分隔成明镜似的两半。有人赞美这桥似长虹卧波,我倒觉得更像玉龙过江。咱们的四川老乡郭沫若先生曾为玉泉公园题写一联,道尽其妙:龙潭倒映十三峰,潜龙在天,飞龙在地;玉水纵横半里许,墨玉为体,苍玉为神。

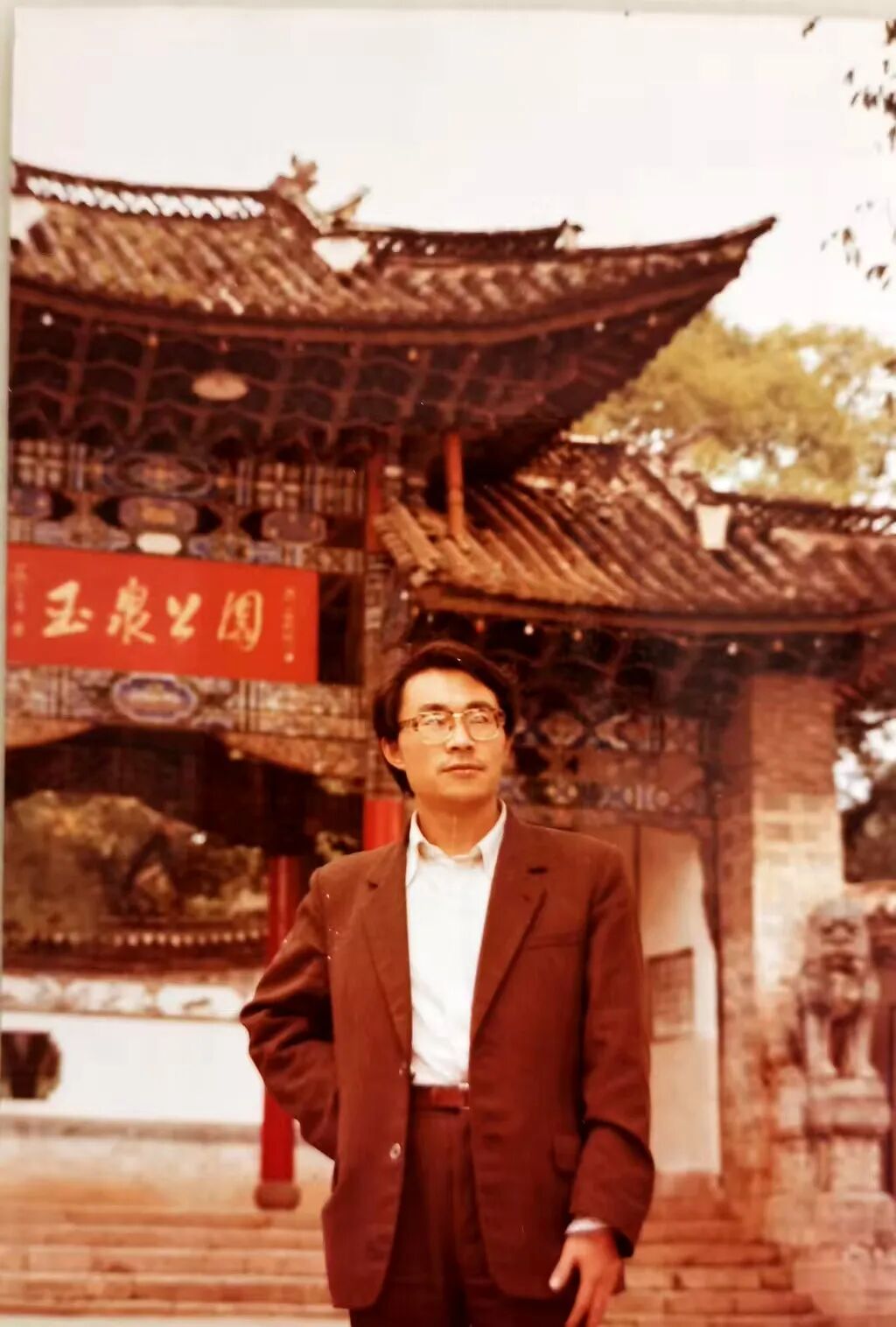

1986年作者在丽江玉泉公园大门前留影

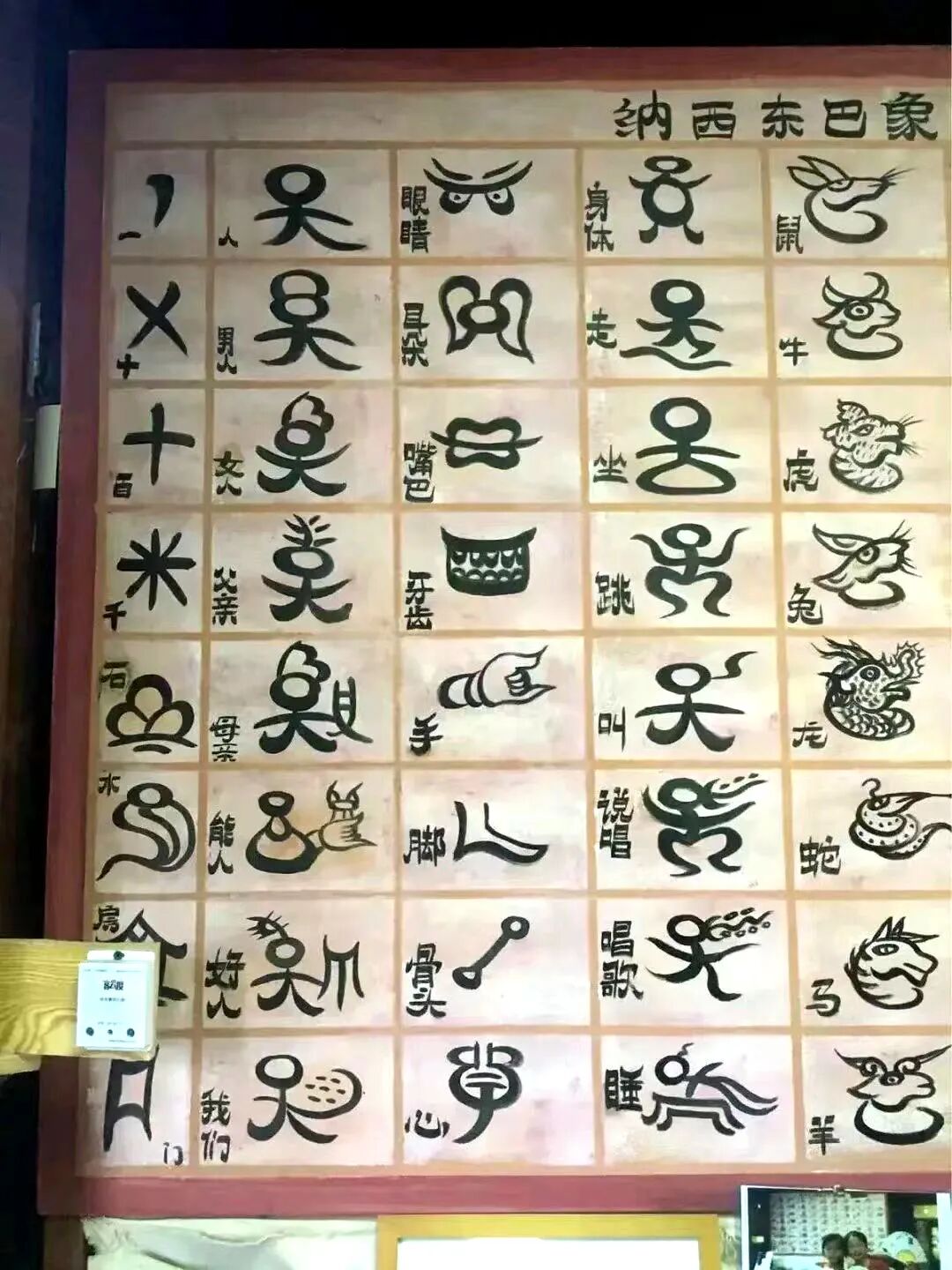

步过精雕细刻的玉桥,我们来到东巴文化研究所的一个展室,充满古拙之趣的纳西族东巴象形文字让我们喜出望外。那一个个文字,跟汉字的甲骨文思路一样,但比甲骨文要写实得多,看起来像一幅幅卡通画,活泼可爱。资料说,纳西族的东巴文字起源于宋元时期,也有专家认为可追溯到唐代,现存2200余个字符,主要用于书写宗教典籍《东巴经》。据称现在仍有少数东巴祭司能识读书写,被誉为全球唯一持续使用的象形文字,联合国教科文组织将其列为世界记忆遗产。

纳西族东巴象形文字

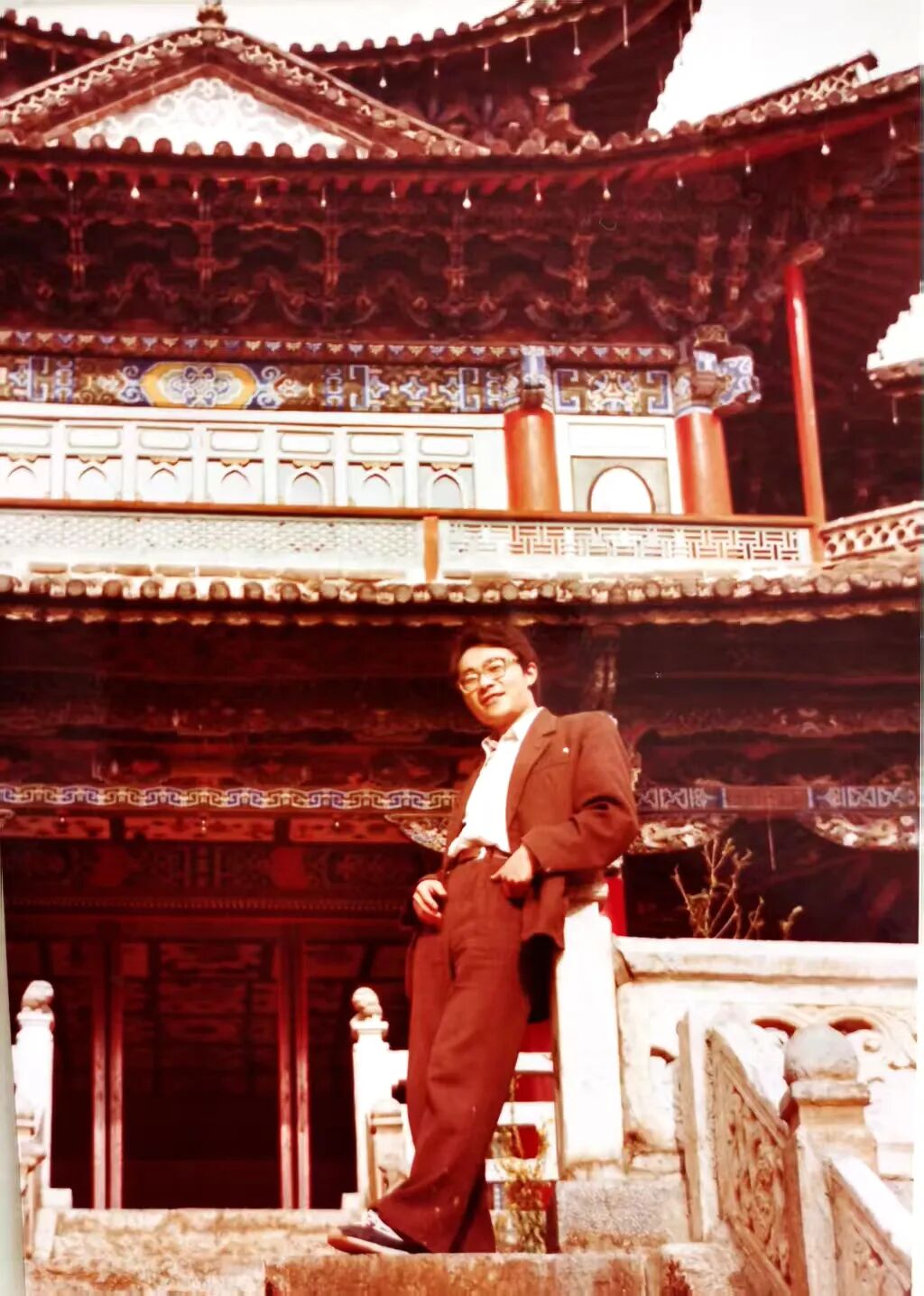

五凤楼是玉泉公园里深藏的建筑瑰宝之一,落成于明万历年间。此楼高20米,造型为三叠八角,20个啄天飞檐,无论从哪个角度观赏,都能见到5个飞檐,恰似5只振翅欲飞的华丽凤凰,人们便赠其美名五凤楼。融汇了汉、藏、纳西建筑风格的五凤楼穿梁斗拱,廊柱间雕刻和彩绘都十分精美,绚丽炫目。当年徐霞客也曾在此留下沧桑的足迹。我和牛泊在楼里流连忘返,依依难舍。恰逢央视一剧组正在这里拍纪录片,导演见我们穿着气质不凡,遂相邀做了一回群众演员。不久之后真有报社朋友在播放时看到,我俩的“光辉形象”居然上了回那时一般人梦之不得的央视荧屏。

1986年作者在丽江五凤楼前留影

去丽江之前,看到同行报道,说丽江的纳西族女孩敢爱敢恨,十分大方。于是我们既感好奇,又小心翼翼。没想到,这“桃花运”还真落到我头上。那天下午,我一个人去丽江汽车站买票,邂逅一群身着纳西族服装的姑娘。其中一位皮肤白皙、眉目清秀的女孩见着我,似乎颇感兴趣。她在相隔几米处,大胆地望着我笑,热烈的眼睛一直盯着我,毫无羞涩之态。我当年29岁,穿着报社发的“社服”——一套“偷油婆”色的毛料西装,足蹬一双崭新的旅游鞋,身挎一个尼龙防水牛筋包。至少在当时的丽江来讲,还算比较时尚的打扮。投之以桃,报之以李。我也以微笑回应。她益发满脸春风,笑靥如花。这种笑是大胆的,热烈的,无邪的,纯美的。我从未享受过陌生女孩馈赠的如此灿烂的笑容,一时既有些感动,又有些无措。幸好排队不长,我赶紧买好票,匆匆落荒而逃。

丽江玉泉公园背靠雄俊的象山

一别40年,丽江早已名满天下。去过的人们都会怀念丽江柔软的浪漫时光。我想大圣配资,当年赠我以美好笑容的纳西族女孩,如今已经儿孙满堂了吧!

博牛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。